2006-12-16

Was ist überhaupt Globalisierung - Teil 1

Wenn die Gesetze des Wertes allgemein gültig werden

HINWEIS : Es ist dies die im Dezember 2006 ergänzte und daher ausführlichere Version eines Ende 2003 erschienen Beitrages!

Alle reden von Globalisierung. Globalisierung als Chance, als unvermeidlicher Entwicklungsschritt, Globalisierung als etwas, was man nur „anders" gestalten müsse ... Und: Globalisierung als „Mythos", als etwas, das es entweder immer schon gegeben habe oder das als Phänomen hochgespielt werde, um bestimmte Interessen durchzusetzen. Was ist dran an den verschiedenen Sichtweisen auf ein Phänomen, das in aller Munde ist?

Verschiedene Sichtweisen auf Globalisierung

Zunächst einmal: Gerade in der „entwicklungspolitischen Szene" kursiert eine Verwendung des Begriffes Globalisierung, der damit alle Phänomene umfasst, die in die Ferne gingen – von der Wirtschaft bis hin zur Musik. Nun kann man theoretisch den Begriff so verwenden. Dagegen allerdings spricht, dass die REAL-Definition von „Globalisierung" eine andere ist: Sie bezieht sich auf ökonomische Prozesse und damit verbundene Veränderungen in jüngerer Zeit – etwa im Verhältnis Staat – Wirtschaft oder Gewerkschaften – Arbeitnehmer/innen. Aus diesem Grund und weil mit einer „Allerweltserscheinungs"-Definition der Begriff schlichtweg sinnlos (weil er ja wie ein Werkzeug „abgenudelt" ist) bzw. gar zur menschlichen Konstante und damit seines spezifischen gesellschaftlichen Charakters entledigt wird, vorab zur Klarstellung: Globalisierung bezieht sich hier NICHT auf einfach alle weiträumigen Phänomene!

Von den ernst zu nehmenden Argumenationsschienen sind – in Anlehnung an Robert Kurz [1] – folgende Positionen zu unterscheiden:

|

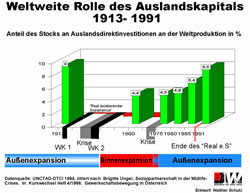

| Eine weitverbreitete Argumentation unter Skeptiker/innen am Phänomen Globalisierung: Erst Ende des 20. Jahrhunderts wäre die Höhe an Auslandsinvestitionen wieder erreicht worden, die bereits vor dem 1. Weltkrieg bestanden hätte. Dazwischen sei eine lange Phase der Stagnation in der Weltwirtschaft gewesen: 2 Weltkriege und die Weltwirtschaftskrise seit 1929 und seit 1917 die Ausbreitung des sowjetischen Experiments. |

1. Skepsis gegenüber dem Phänomen „Globalisierung":

Die Skeptiker/innen verweisen immer wieder auf entsprechend hohe Zahlen der Internationalisierung der Wirtschaft bereits vor dem 1. Weltkrieg (siehe etwa nebenstehende Grafik). Mehr oder weniger offen wird dann auch die Schlussfolgerung ausgeprochen: Wenn „Globalisierung" nur ein ideologisches Phänomen sei, dann sei auch eine Rückkehr zum sozialstaatlich abgefederten Kapitalismus (Nachkriegsmodell) prinzipiell möglich!

Robert Kurz hat aber am Beispiel Deutschlands die Datenbasis dieses Behauptung untersucht und es stellt sich heraus: Vor dem 1. Weltkrieg gab es im Deutschen Reich keine Unterscheidung zwischen Direktinvestitionen und andere Formen der Finanzanlagen (etwa staatliche Anleihen). Wenn aber Äpfel mit Birnen verglichen werden, bricht die Argumentationskette der „Skeptiker/innen" zusammen.

Im Folgenden drei Positionen, die „Globalisierung" ernst nehmen:

- 2. Die Apostel der Globalisierung

- 3. Kritiker/innen und Gegner/innen der Globalisierung

- 4. Globalisierung als Symptom einer Krise des Systems

ad 2. Apostel / Fans des Phänomens „Globalisierung":

Dies ist die Mainstreamposition, die vor allem in Massenmedien wie etwa der Kleinen Zeitung weit vertreten ist. Chancen und Risiko würden einander gegenüberstehen, aber letztlich würden wir alle gewinnen. Man müsse sich nur anpassen. Die Kritik an dieser Position durchzieht die gesamte vorliegende Artikelserie - daher wird an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen.

|

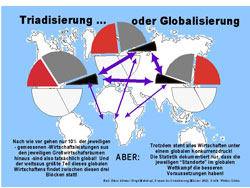

| Rein statistisch spielt sich „Weltwirtschaft" vor allem zwischen den großen Blöcken ab, aber STRUKTURELL ist zunehmend jeder Standort mit jedem in Konkurrenz (Globalisierung!) ZUR ERKLÄRUNG DER „TORTENÄHNLICHEN“ SCHEIBEN: Die farblosen unteren Teile symbolisieren den „nicht gemessenen Teil“ des Wohlstands, der nicht in die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung eingeht. Ca. zwei Drittel davon ist die unbezahlte Arbeit von Frauen, ein Drittel macht schätzungsweise die Arbeit von Männern aus. Färbig ist das, was von der klassischen Volkswirtschaftslehre gemessen wird (das BIP ...). In Rottönen gehalten der öffentliche Bereich, grau bzw. schwarz die klassische Privatwirtschaft. Etwa ein Zehntel dieses gemessenen Teils ist echt weltwirtschaftlich verbunden, geht also über die Grenzen beispielsweise der EU hinaus. |

ad 3. Globalisierungskritik

Die Abbildung zeigt auf einer statistischen Ebene - also rein quantitativ - dass sich die kapitalistische Weltwirtschaft um drei große Blöcke (die "Triade") gruppiert.

Wenn man die EU als Ganzes nimmt, so beträgt die Außenhandelsquote nicht mehr als 10% ... Die selbe Verteilung gilt für den Ost-/Südostasiatischen Raum bzw. die NAFTA (USA, Kanada, Mexiko): Nicht mehr als ein Zehntel der gesamten offiziell berechneten Wirtschaftsleistung geht in den Export bzw. wird importiert. Und diese jeweils 10% zum allergrößten Teil zwischen den 3 Blöcken gehandelt. Man kann also auf dem Gebiet des Außenhandels von einer Konzentration des Wirtschaftsgeschehens zwischen EU, NAFTA und Süd-Ost-Asien, also einer sogenannten „Triadisierung"; sprechen. Der Teil des weltweiten Handels mit der Welt außerhalb dieser 3 Blöcke verliert tendenziell eher an Bedeutung.

Ähnliches gilt für die Investitionen: Ein Beispiel ist die BRD als ein Land, das ja zumindest innerhalb Europas eine wirtschaftliche Großmacht darstellt. Nur 8% aller Investitionen wurden noch in der ersten Hälfte der 90er Jahre außerhalb der Landesgrenzen getätigt. Von diesen wiederum gingen 45% in andere Länder der EU. Von den Gesamtinvestitionen (Achtung: Siehe vorhergehende Anmerkungen zumBegriff der Investitionen!) gingen z.B. lediglich 2,4% in den SO-asiatischen Raum.Allerdings macht Rober Kurz (S. 167) darauf aufmekrsam, dass der Ausgangswert, auf den sich diese 8 % beziehen, sehr weit gefasst ist: Der Begriff der Anlageinvestitionen umfasse auch öffentliche Investitionen, privaten Hausbau etc. Daher seien die echten privaten Anlageinvestitionen wesentlich geringer, umgekehrt sei daher der Prozentsatz der Auslandsinvestitonen wesentlich höher zu veranschlagen! Wie rasch die Auslandsdirektinvestitionen (also echte Investitionen im kapitaistischen Sinne!) - wenn auch vor allem innerhalb und in zweiter Linie zwischen den Wirtschaftsgroßräumen - steigen, zeigen die Zahlen:

Bestand an Auslandsdirektinvestitionen (Quellen: Deutsche Bundesbank, UNCTAD, zitiert nach Robert Kurz, S. 164, 173, 181)

| 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2001 | 2003 |

| Deutschlands (in Mrd. Euro) | 1,5 | 10,5 | 41,5 | 113 | 631 | |

| Weltweit (in Mrd Dollar) | | | 693 | 1950 | 6541 | 8245 |

| IN China | | | | | | 501 |

Und die Global Players? Auch wenn man nur die wirklich weltweit agierenden Konzerne anschaut, so bleibt von "global" gar nicht so viel übrig: Daimler Benz war zu 80% innerhalb der EU tätig, die Siemens zu über 70 %.

Zwischenresümee: Man kann auf einer quantitativen Ebene der Betrachtung also – zum jetzigen Zeitpunkt – sehr wohl von einem Heraustreten der Wirtschaft aus dem jeweiligen nationalen Raum sprechen. Aber was vor sich geht, ist auf einer statistischen Ebene eher eine Neuformierung in Großräumen wie der EU, der NAFTA, dem Ost- und Südostasiatischen Wirtschaftsraum, ist eine TRIADISIERUNG.

Global wirkende Konkurrenzverhältnisse als Kern von Globalisierung

Heißt das nun, dass die Globalisierung nur Gerede sei? Statistische Methoden stoßen hier an Grenzen. An diesem Punkt muss man mit qualitativen Methoden die herrschenden Mechanismen betrachten: Immer offenere Märkte führen zu globalen Standards, alles muss es sich gefallen lassen, verglichen zu werden! Z.B. weltweit die Produktionsstätten hinsichtlich ihrer Kosteneffizienz, Standorte hinsichtlich der zur Verfügung gestellten Infrastruktur ... Für Mahnkopf und Altvater [2] ist es diese neue Qualität der weltweiten Konkurrenz, die die Globalisierung ausmacht. Sie widersprechen der Aussagekraft der Statistik, wonach Globalisierung nur eine Schimäre sei. Zwar führe der weltweite Konkurrenzmechanismus zur Zeit zur Erscheinung der Triadisierung, aber potentiell könnte auch eine Ware, z.B. aus Zaire, sofern sie dort günstiger erzeugt wird, den Markt in Europa beherrschen.

Resümee: Die Welt ist sehr wohl ein struktureller [!] Welt-Markt. Diese Herrschaft des Weltmarktes hat tief-greifende Auswirkungen auf den gesamten gesellschaftlichen Zusammenhang, der Markt wird von einem Subsystem zur alles dominierenden Kraft.

In Anlehnung an Polanyi bezeichnen Altvater und Mahnkopf diesen Prozess als disembedding, als „Entbettung": Märkte gibt es ja in vielen Gesellschaften und hat es z.B. auch im Mittelalter bei uns gegeben. Aber sie hatten keine Eigendynamik, denn sie waren der übrigen Gesellschaft untergeordnet – waren „eingebettet". Allein das Recht, überhaupt einen Markt abhalten zu dürfen, wurde vom Grundherrn zugestanden. Innerhalb der Märkte herrschten strenge Regeln, etwa ob eine technische Neuerung eingeführt werden durfte, musste von den Zünften bewilligt werden ...

Dieses Disembedding wird auch von anderen beschrieben, z.B. von Ulrich Duchrow, einem protestantischen Theologen der Universität Heidelberg : Im Rückblick auf die Geschichte erkennt er heute eine Wiederdurchsetzung des Begriffs des „Absoluten Eigentums" nach römischem Recht! Eine „Sozialpflichtigkeit von Eigentum", die es in gewissem Maß in den Nachkriegsjahrzehnten gegeben hat, entfällt damit.[3]

Man kann es auch noch anders ausdrücken: Mit der Globalisierung kommt der Kapitalismus zu seinem eigentlichen Wesen – die abstrakten Wertgesetze treiben die Menschen ungebremst vor sich her!

Weitere Aspekte des Themas Globalisierung

Anmerkungen

[1] Robert Kurz, Das Weltkapital. Globalisierung und innere Schranken des warenproduzierenden Systems. (Berlin 2005) ... zurück zum Text

[2] Elmar Altvater / Birgit Mahnkopf, Grenzen der Globalisierung. Ökonomie, Ökologie und Politik in der Weltgesellschaft (Münster 1999, 4. Auflage) ... zurück zum Text

[3] Ulrich Duchrow / Franz Josef Hinkelammert, Leben ist mehr als Kapital. Alternativen zur globalen Diktatur des Eigentums. (Oberursel 2002) ... zurück zum Text

.