2011-04-17

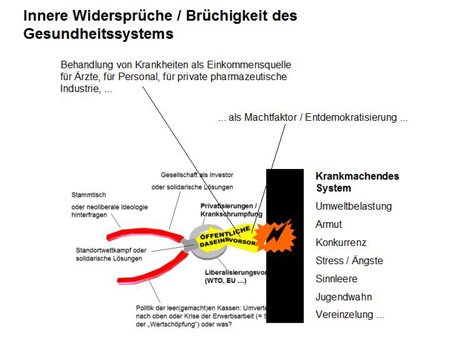

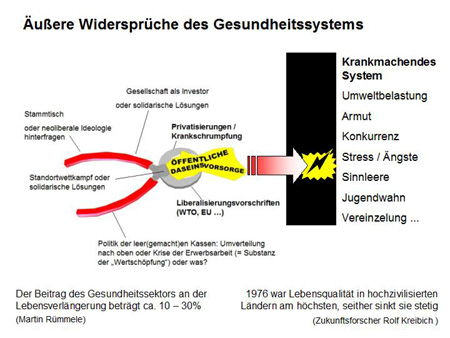

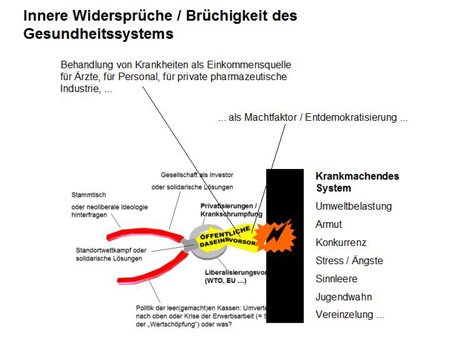

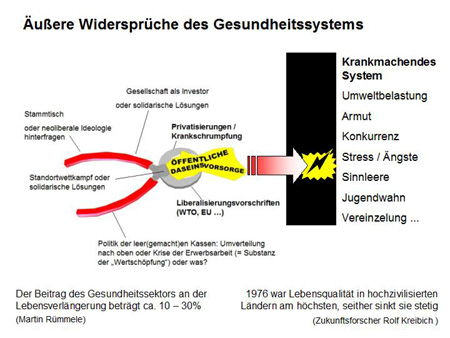

Wie die öffentliche Gesundheitsversorgung zerquetscht zu werden droht (1)

Versuch einer Veranschaulichung in 3 Schritten

.

Wie in  „Die Auseinandersetzung um unsere Gesundheit hat begonnen“ beschrieben, hat sich vor kurzem unsere Initiative „Solidarisch G'sund“ gebildet. Da geht's um viel, denn das österreichische Gesundheitssystem schneidet im internationalen Vergleich ziemlich gut ab: Bei vergleichsweise geringen Kosten werden große Teile der Bevölkerung gut versorgt. Dennoch: Dieses System ist in der Krise, und zwar nicht nur, weil es von außen bedroht wird, sondern auch, weil in ihm schon Mechanismen eingebaut sind, die in die Krise führen. Im Folgenden soll an Hand von drei Bildern dieser komplexe Zusammenhang möglichst anschaulich verdeutlicht werden.

„Die Auseinandersetzung um unsere Gesundheit hat begonnen“ beschrieben, hat sich vor kurzem unsere Initiative „Solidarisch G'sund“ gebildet. Da geht's um viel, denn das österreichische Gesundheitssystem schneidet im internationalen Vergleich ziemlich gut ab: Bei vergleichsweise geringen Kosten werden große Teile der Bevölkerung gut versorgt. Dennoch: Dieses System ist in der Krise, und zwar nicht nur, weil es von außen bedroht wird, sondern auch, weil in ihm schon Mechanismen eingebaut sind, die in die Krise führen. Im Folgenden soll an Hand von drei Bildern dieser komplexe Zusammenhang möglichst anschaulich verdeutlicht werden.

1. In der Zange

Wie alle öffentlichen Dienstleistungen (Post, Bildung, Eisenbahn, kommunale Leistungen wie Wasserversorgung...) innerhalb des kapitalistischen Gesamtzusammenhangs ist auch die öffentliche Gesundheitsversorgung seit einigen Jahrzehnten enorm unter Druck. Man kann sich das vorstellen wie eine Zange:

Die beiden Backen sind

- Liberalisierungsvorschriften: Das sind Abkommen auf internationaler Ebene, die ein ganz bestimmtes Modell von Wirtschaften, nämlich das markt-, profit- und konkurrenzorientierte, juristisch festschreiben. Durch Liberalisierung werden andere Formen und andere Kriterien von Wirtschaften de facto verunmöglicht. Das bedeutet nicht unbedingt, dass Leistungen privat erbracht werden. Nach wie vor kann dies durch die öffentliche Hand erfolgen, aber solche öffentlichen Unternehmen sind dann vermarktwirtschaftlicht, sie agieren wie ein Privater.

Liberalisierung. Dies betrifft nicht die öffentlichen Krankenkassen, aber das Damoklesschwert der Liberalisierung hängt z.B. über den Krankenhäusern.

Liberalisierung. Dies betrifft nicht die öffentlichen Krankenkassen, aber das Damoklesschwert der Liberalisierung hängt z.B. über den Krankenhäusern.

- Privatisierungen und Prozesse des sogenannten Gesundschrumpfens bilden die andere Backe. Diese Prozesse gehen meist schleichend vor sich, da werden einzelne Dienstleistungen innerhalb des Krankenhauses ausgelagert, da werden Leistungen gekürzt, Selbstbehalte werden eingeführt oder ausgebaut... Abgesehen davon, dass ganz einfach Leistungen durch das Krankschrumpfen verschlechtert werden, ist einer der ideologischen Effekte, dass die Attraktivität des gesamten Bereiches sinkt und dass man viel weniger als vorher gewillt ist, sich dafür einzusetzen.

Dann gibt es die beiden Hebel mit ihren Kräften, die die Zange zusammenquetschen:

- Da ist einerseits die neoliberale Ideologie / der Stammtisch: Er setzt, in Verbindung auch mit dem entsprechenden medialen Trommelfeuer, auf die Interessen des Einzelnen / der Einzelnen Gesunden, Anständigen und Leistungsfähigen. „Warum soll man denn die Minderleister/innen mitschleppen?“ „Wieso soll es einen „geschützten“ öffentlichen Bereich geben, wenn mir doch selbst auch das permanente Hire-and-fire droht?“, so fragen die Frustrierten.

Am selben Hebel ist auch das unmittelbare materielle Interesse angesiedelt: Private Versicherungen und Privatversicherte bilden eine unheilige Allianz, ein (sich bei uns erst voll herausbildender) Gesundheitsmarkt wird zur attraktiven Anlagesphäre.

.

- Und dann ist da der andere Hebel, der da zum „Zerquetschen“ des öffentlichen Gesundheitssystems beiträgt: Es ist trotz ständig steigender Produktivität kein Geld da, die Krankenkassen sind finanziell ausgehungert! Nicht etwa explodierende Ausgaben (sie bewegen sich in etwa bei 10% des BIP) sind schuld, sondern die Einnahmen bleiben zurück. Warum das so ist, darüber gehen die Meinungen auseinander:

Umverteilung von unten nach oben als Teil einer neoliberalen Offensive, einer Klassenauseinandersetzung, ...

Umverteilung von unten nach oben als Teil einer neoliberalen Offensive, einer Klassenauseinandersetzung, ...

die wachsende Konkurrenz unter den Lohnabhängigen durch das „Globalisierungsprojekt“ bzw. die mangelnde staatliche Regulierung der Globalisierung (Position v.a. von ATTAC)

die wachsende Konkurrenz unter den Lohnabhängigen durch das „Globalisierungsprojekt“ bzw. die mangelnde staatliche Regulierung der Globalisierung (Position v.a. von ATTAC)

Und dann gibt es die grundsätzlich andere Interpretation, wonach die Krise des Gesundheitssystems Folge einer Krise der (Erwerbs-)Arbeit wäre. Für mich selbst ist dies die schlüssige Erklärung, weil sie allerdings nicht ganz so einfach zu verstehen ist, wird sie hier in einem eigenen Kasten etwas ausführlicher erläutert:

Und dann gibt es die grundsätzlich andere Interpretation, wonach die Krise des Gesundheitssystems Folge einer Krise der (Erwerbs-)Arbeit wäre. Für mich selbst ist dies die schlüssige Erklärung, weil sie allerdings nicht ganz so einfach zu verstehen ist, wird sie hier in einem eigenen Kasten etwas ausführlicher erläutert:

Krise der (Erwerbs-)Arbeit / Krise des Kapitalismus

Diese am Kern des kapitalistischen Produktionsprozesses ansetzende Erklärungsansatz geht von der Tatsache aus, dass wachsende Kapitalmassen in der kapitalistischen Logik profitbringend angelegt werden MÜSSEN. Die Substanz dieses „Werts“ ist nun aber produktive menschliche (Erwerbs-)Arbeit. Während also immer mehr solcher Arbeit zum Erhalt der Profitrate nötig wäre, ist gleichzeitig durch den Konkurrenzdruck jedes Unternehmen gezwungen, möglichst viel der wertschaffenden Arbeit hinauszurationalisieren. Wenn dies nur ein Unternehmen macht, kann es so die Profite tatsächlich steigern. Da aber alle bei diesem Rationalisierungswettlauf mitmachen müssen, sinkt in Summe die Masse der produktiven, abstrakten (Erwerbs-)Arbeit.

Dieser Systemwiderspruch äußert sich für die Lohnabhängigen in einer Krise der (Erwerbs-)Arbeit, für das kapitalistische System als ganzes in einer dahinschwelenden Systemkrise.

Es gibt zwar theoretisch 2 Möglichkeiten, das Abschmelzen der Wertmasse zu kompensieren

- Extrem rasches Wirtschaftswachstum, aber neben anderen Fragen zeigen sich hier die äußeren Grenzen des Systems (Ökologie, Ressourcen)

- Intensivierung der Ausbeutung der Lohnabhängigen, die Lohnentwicklung bleiben hinter der Produktivitätssteigerung immer weiter zurück. Das bedeutet aber, nichts anderes, als dass der individuelle Konsum und der gemeinschaftliche Konsum (=Sozialleistungen = Gesundheitssystem) ebenfalls hinter dem Produktionspotenzial zurückbleibt, was wiederum nur eine andere Äußerung der Stagnation des Kapitalismus bedeutet und so das angestrebte Wirtschaftswachstum nicht erzielt werden kann.

Machen wir nach diesem Exkurs weiter bei dem Bild von der Zange. Abgesehen von den Backen und den beiden Hebeln gibt es noch den Drehpunkt, über den sich die Kräfte der beiden Hebel auf die beiden vorderen Backen übertragen:

- Die Konkurrenz der Standorte führt zu einem Wettlauf nach unten. Warum gibt es diesen Standortwettkampf nun: Lässt sich dieses gegenseitige Hinunterlizitieren einfach als zentraler Wirkmechanismus einer entfesselten, neoliberalen Globalisierung erklären?

- Oder ist diese neoliberale Globalisierung ihrerseits Folge von viel tiefer liegenden Systemwidersprüchen? Etwa in dem Sinne, dass wachsende Kapitalmassen profitbringend angelegt werden müssen, gleichzeitig aber die Substanz dieses Werts, die menschliche Arbeit, aus dem Verwertungsprozess hinausrationalisiert wird? (zu diesem Erklärungsansatz siehe ebenfalls den Kasten oben sowie

„Was steckt hinter der Globalisierung?“)

„Was steckt hinter der Globalisierung?“)

Im Detail werden die Antworten auf diese Fragen unterschiedlich ausfallen. Mit dieser ersten Veranschaulichung soll aber gezeigt werden, dass die verschiedensten Kräfte und Mechanismen wirken. Gleichzeitig sind sie jeweils nicht isoliert wirksam, sie bedingen einander, verstärken sich gegenseitig und sind oft nur Ausdruck eines Problems. Dennoch ist es sinnvoll, sie hier einmal auseinanderzudröseln, um Klarheit darüber zu erhalten, wo man wie auf welcher Ebene für den Erhalt eines solidarischen Gesundheitssystems ansetzen kann.

Walther Schütz

.

Damit sind die Kräfte, die eine öffentliche Gesundheitsversorgung zu zerstören drohen, noch keineswegs ausreichend beschrieben. Mindestens zwei weitere Ebenen sind noch zu beachten, doch dazu mehr in wenigen Tagen, hier eine Vorschau:

Teil 2: Das Gesundheitssystem als Reparaturwerkstatt krankmachender Verhältnisse

.

.

Teil 3: Das Gesundheitssystem als ein von inneren Widersprüchen ausgehöhlter Bereich