| Independent Carinthian Art & Cult | |

| Sat Jul 19 2025 04:08:08 CET |

|

2008-12-15 Der Polizist im Inneren Einer der Stehsätze liberaler Zeitgenoss/innen (von der wirtschaftsliberalen Kleinen Zeitung und Industriellenvereinigung über Grüne bis hin zu Bildungsengagierten ...) über die letzten Jahre Bildungspolitik ist, dass die Ära der Bildungsministerin Gehrer eine verlorene Zeit gewesen sei. Nichts (oder zumindest viel zu wenig) sei „weitergegangen". Naja, und die folgende Phase 2007/08 sei auch an der Blockade von „stockkonservativen Finsterlingen" gescheitert – Stichwort: Keine Gesamtschule, kein neues Dienstrecht (womit vor allem ein Hire-und-Fire durch die Direktor/innen statt der „veralteten" Pragmatisierung gemeint ist), ... Interessant an diesen Klagen ist mehrerlei. Natürlich einmal, was da eingeklagt wird (siehe Artikel Die ausgeblendete Diskussion Die, die da Reformen einfordern, tun dies indes mit einem Blick, der übersieht, dass in den letzten Jahren, ja man muss inzwischen schon von Jahrzehnten sprechen, Einiges „weitergegangen" ist. Zwar nicht im Sinne einer Erweiterung der Spielräume für einen emanzipatorischeren Umgang, aber durchaus im Sinne einer autoritären Modernisierung des Erziehungswesens. Um zwei konkrete Punkte zu nennen, an denen sich diese autoritäre Modernisierung äußert: 1. In der Durchsetzung sogenannter Schulleitbilder (siehe Nun werden bildungsreformerisch Orientierte an dieser Stelle Protest einlegen: Was soll das? Das sind doch, wenn auch nicht weit genug gehend, zumindest winzige Fortschritte in die richtige Richtung? Jetzt auch das noch mies machen – kein Wunder, dass Österreich immer weiter hinten bleibt! ... Jeremy Bentham und seine Nachfolger

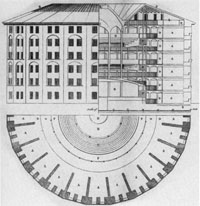

Perfektes Gefängnis nach Jeremy Bentham, liberaler Philosoph, England, 1748–1832: Ein Panoptikum. In der Mitte ein Turm, aus dem Wächter die rundherum angeordneten, offenen Gefängniszellen einsehen. Die Gefangenen sind unter permanenter potenzieller Kontrolle eines allumfassenden Blickes, jederzeit beobacht- und strafbar: Der potenzielle Blick der Überwacher/innen wird von den Erziehungsobjekten verinnerlicht.

Umsetzung des Bentham'schen Konzepts in der Strafanstalt von Stateville (USA), 20. Jh.. Nach: Michel Foucault / Wikipedia / Barbara Stollberg-Rilinger 1. Pädagogik als Wissenschaft und als Leitbild hat schon immer das Ziel gehabt, den Menschen mit verschiedenen Mitteln für die – nicht hinterfragte, oft nicht einmal bewusst wahrgenommene – Gesellschaft herzurichten. Gegenüber vormodernen Gesellschaften bedeutete diese aufgeklärte Herangehensweise eine gewaltige Veränderung: Nicht mehr Zahn um Zahn, Auge um Auge, nicht mehr die Rache hatte zu gelten, sondern die Besserung des zu Erziehenden (des Straftäters, des Schülers / der Schülerin, der Irren ...). Robert Kurz hat die pädagogische Herrichtung des Menschen in seinem 2. Diese Zurechtrichtungsfunktion des gesellschaftlichen Erziehungsapparates ist nie verschwunden. Aber es haben sich ab den 70er-Jahren doch gewisse Lockerungen ergeben. Eine Legitimationskrise des Systems in verschiedenen Milieus und eine fordistische Arbeitsgesellschaft (Phase der industriellen Massenproduktion und des Massenkonsums nach dem 2. Weltkrieg), die materielle Freiräume gewährte, führten zu einer Hinterfragung durch viele Menschen. „Postmaterielle Flausen" stiegen Schüler/innen und Lehrer/innen (viele ihrerseits bereits das Ergebnis dieser lockereren Verhältnisse, zumindest etwas 68er-ansozialisiert) in die Köpfe und strebsam bzw. Streber/in zu sein war mega-out. Konservative sahen – so wie immer – den Untergang des Abendlandes heraufziehen. 3. Mit der zunehmenden Vermarktwirtschaftlichung von Bildung (Autonomie der Schulen, Kampf um die Eltern als Kundschaft, siehe 4. Damit verbunden ist für die Beteiligten eine neue Form der Disziplinierung, nämlich durch eine ganz spezifische Art der SELBSTBESTIMMUNG. Selbstbestimmung heißt in diesem Zusammenhang aber nicht etwa, dass freie Menschen sich untereinander ausmachen, wie sie miteinander möglichst human tun, sondern Selbstbestimmung bedeutet innerhalb eines auf Überlebenskampf determinierten Schlachtfeldes, dass man sich zu Kampfteams „selbstbestimmt" zusammenrotten „darf". Ist diese Logik einmal unhinterfragt angenommen, so braucht man gar keinen Aufseher à la Bentham mehr, sondern die Logik der Kampf-EINHEIT (!) sorgt selbst für die unbedingte Gleichschaltung der Gruppe. 5. Für Lehrer/innen und Lehrer werden im Rahmen der Schul-Unternehmens-Entwicklung Instrumente eingeführt, die bereits aus der Privatwirtschaft bekannt sind und die die Identifikation mit dem Unternehmen fördern sollen: corporate identity durch Schulleitbilder, Outputorientierung a la Leistungsstandards ... (vergleiche dazu auch Verhaltensvereinbarungen als Selbstkontrolle 6. Welch perfides Herrschaftsinstrument Selbstbestímmung (= Demokratie) unter solchen entfesselten Bedingungen ist, kommt im Instrument „Verhaltensvereinbarungen" besonders deutlich zum Ausdruck: Dem Leitgedanken der Dezentralisierung und der Schulautonomie entsprechend (siehe oben Punkt 3 zur Vermarktwirtschaftlichung) wurde 2001 der §44 des SchUG dahingehend erweitert, dass auf der Grundlage einer Hausordnung schuleigene Verhaltensregeln für Schüler, Lehrer und Erziehungsberechtigte festgelegt werden können (nicht: müssen), wobei das Einvernehmen aller Schulpartner (Lehrerschaft, Eltern, Schüler) anzustreben sei. Verhaltensvereinbarungen würden die Schulpartnerschaft stärken und könnten zu einem guten Schulklima beitragen. Dass die Schulpartner Regeln für einen fairen und positiven Umgang miteinander festlegen, sei ein wichtiger Beitrag auf dem Weg von der Anordnungs- zur Vereinbarungskultur sowie zur Gewaltprävention (siehe Was da so nett daherkommt, hat es in sich:

„Wir bekennen uns zur pädagogischen Grundannahme, dass Autorität und Normen umso leichter akzeptiert werden, je eher sie einsichtig gemacht werden. Pädagogik der Anordnung wollen wir durch Pädagogik der Begründung ersetzen. Wir sind überzeugt: Lockerung schafft Einsicht. Wo allerdings die Einsicht auf diesem Weg nicht erfolgt, scheuen wir auch vor konsequentem Einsatz von Erziehungsmitteln nicht zurück! Einer solchen Beschreibung ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, Jeremy Bentham wäre vor Neid erblasst. Jedenfalls Grund genug, vor Verhaltensvereinbarungen und anderen Instrumentarien auf der Hut zu sein.

So far I haven't used Twitter in a formal lenraing context, but this is because I have some pretty big classes and yet most of my students don't, as far as I know, use Twitter, or even know what it is. (I should get some hard data on this, really.)Networking-wise, I use Twitter to connect with other educators and people who do what I do (which I guess could loosely be called "presentation science"). The flow of ideas and examples is brilliant and keeps me motivated and interested. Also, there are pretty, shiny things to look at, linked to by people who like what I like.I also use Twitter to bring people to my blog (which is basically about my research. Ish.), and while I don't have a huge readership, this has been an unqualified success; since getting a Twitter account, blog traffic has definitely increased since the time when I was just one more hard-to-find node on the internets.I think Twitter is great for catching people's attention, but you then need to work out what you're going to do with it. I channel people's attention towards my blog, or towards the content that I link to, in the hope of making them think about their own practices. While some people make a brilliant, self-contained job of their 140, for me it's not enough in itself, but rather the means to an end. |

|