| Independent Carinthian Art & Cult | |

| Wed Jul 02 2025 04:58:54 CET |

|

2012-01-08 Knappes Land und Konkurrenz um die Fläche von Margot Geiger und Elmar Altvater .

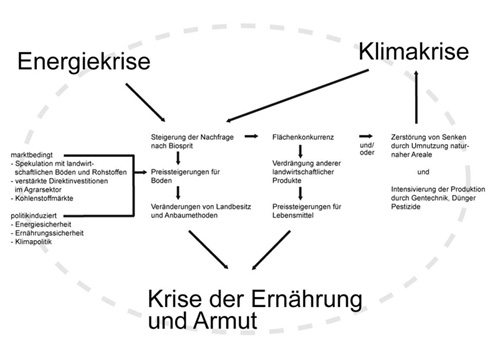

Ausgabe Nr. 57 der Zeitschrift SOL („Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil“) hat das Projekt „Save our Surface“, gefördert vom Österr. Klima- & Energiefond, zum Schwerpunkt. Die Ausgabe kann als PDF heruntergeladen werden:  www.nachhaltig.at www.nachhaltig.atAusführlicher ist die Studie im Buch „Kämpfe um Land. Gutes Leben im post-fossilen Zeitalter“ nachzulesen, siehe unten. Das neue Interesse am Land ist eine Reaktion auf die großen Krisen unserer Zeit, auf die Wirtschafts- und Finanzkrise, die Krise des Klimas, der Energieversorgung und der Ernährung (siehe Abbildung, Quelle: Teilbericht Altvater/Geiger). Denn der Boden ist erstens Standort für Produktionsstätten, Infrastrukturen und Siedlungen und daher eine Art „Speicher von Kapital“. Zweitens ist der Boden ein Ressourcenspeicher, eine ausbeutbare „Mine“. Diese ist inzwischen wie z.B. die Lagerstätten fossiler Energieträger weitgehend geleert (Stichwort Peak Oil). Daher erhält der Boden nun eine dritte Funktion: Er wird als Anbaufläche für Agrarpflanzen zur Versorgung der Treibstoffwirtschaft mit erneuerbaren Energieträgern genutzt. Obendrein werden in der Klimakrise die Böden viertens in ihrer Funktion als Kohlenstoffspeicher interessant: Den Kauf von Regenwald und von anderen großen CO2-Speichern oder von Land für Aufforstungsprojekte etc. können sich Investoren seit dem Aufkommen der Kohlenstoffmärkte versilbern lassen. In den vergangenen Jahrzehnten waren Investitionen in die Landwirtschaft eher spärlich, doch im neuen Jahrtausend ist fruchtbares Land zur heiß begehrten Ware geworden. Die Konkurrenz um knappes Land wird schärfer, noch dazu wenn in der Finanzkrise die Immobilienblase platzt und Staatsanleihen infolge der Überschuldung mancher Staaten an Wert verlieren. Dann investieren Finanzinvestoren in Landtitel und Agrarrohstoffe und verschärfen die Nutzungskonkurrenz um die Produktion von Treibstoffen oder Nahrungsmitteln. Die Staaten haben sich zur Rettung der Finanzinvestoren hoch verschuldet, und daher propagieren die Regierungen ein beschleunigtes Wirtschaftswachstum, um aus der Finanz- und Wirtschaftskrise herauszuwachsen.

Angesichts des Endes billigen Öls und des Klimawandels wird das Wachstum daher verstärkt mit Agroenergie befeuert. Da diese aber fast ausschließlich in landwirtschaftlichen Großprojekten mit massivem Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln produziert wird und es dabei in Entwicklungsländern direkt oder indirekt (also durch die Ausweichmanöver der von der Energiepflanzenproduktion verdrängten Landnutzerinnen und -nutzer) auch zur Abholzung von Regenwald kommt, ist die Klimabilanz der Agroenergie äußerst umstritten. So wird nicht nur die ökologische Krise in ihren vielen Dimensionen verschlimmert. Auch der Konflikt zwischen „Tank oder Teller“ wird intensiviert und die Ernährungslage breiter Massen verschlechtert. Die ökologische Krise, die eine grenzenlose Akkumulation von Kapital in einer begrenzten Natur notwendig mit sich bringt, wird verschärft. Doch selbst ohne die Konkurrenz der Agroenergie vergrößert sich der Druck auf die Nahrungsmittel produzierende Landwirtschaft: Bis 2050 müssen über 9 Mrd. Menschen ernährt werden, und schon heute sorgt die Ausbreitung westlicher Essgewohnheiten für einen gesteigerten Zugriff auf Böden und Wasser. Zudem führt der Klimawandel, von dem zuvorderst arme Länder betroffen sind, zu regionalen Ernteeinbußen. Gleichzeitig dürfte die nach Peak Oil unvermeidliche Ölpreissteigerung (sofern die Märkte nicht reguliert werden) die globale Ernährungslage verschlechtern. Denn landwirtschaftliche Betriebsmittel werden teurer und mit dem Spritpreis steigen auch die Renditen der Produktion biogener Kraftstoffe. Die erneuerbaren Energien intensivieren unter kapitalistischen Bedingungen also die Landnutzungskonkurrenz. Es kommt hinzu, dass die zentralisierten, von wenigen Konzernen dominierten Strukturen der Energieversorgung aus der fossilatomaren Ära mit den Erneuerbaren fortgeführt werden, sofern nicht Widerstand heranwächst. Werden so die Chancen vertan, die Räume der Energiegewinnung und die des Energieverbrauchs zu integrieren? Dies wäre allerdings nötig, um eines der wichtigsten Potenziale der Erneuerbaren auszuschöpfen: die umfassende Demokratisierung der Energiewirtschaft, mit dezentralen Erzeugungs- und Verbrauchsstrukturen, mit kleinteiligen Eigentumsformen und Selbstverwaltung auf lokaler Ebene im Sinn einer solidarischen „Postwachstumsökonomie“. . Übernommen von . .

EXNER, Andreas / FLEISSNER, Peter / KRANZL, Lukas / ZITTEL, Werner (Hg.) 254 Seiten Gutes Leben nach "Peak Oil" ist möglich! 2008 zeigte sich die harte Realität der kapitalistischen Ökokrise: steigende Preise bei Erdöl und Nahrungsmitteln und ein weiterer Schub der Verelendung, der die Hoffnung auf allgemeinen Wohlstand durch Wirtschaftswachstum immer unglaubwürdiger macht. Energie- und Nahrungsmittelpreise steigen seit 2010 erneut, der "unterirdische Wald" in Form von Erdöl ist zur Hälfte "abgeholzt". Für das energiehungrige Kapital wird nun der Zugang zu Land entscheidend, die nutzbare Erdoberfläche ist jedoch begrenzt und für Menschen im Süden eine Überlebensgrundlage. Eine Welle neuer Landnahmen für biogene Kraftstoffe, Nahrungsmittel für den Milch- und Fleischkonsum westlicher Prägung hat deshalb katastrophale Auswirkungen: Die Lebensperspektiven ganzer Bevölkerungsgruppen werden zugunsten von Automobil, Fleisch & Co. zerstört. Eine Alternative ist möglich: Sie besteht in solidarischen Ökonomien und sozialen Innovationen. Energie, Rohstoffe und Nahrung sind möglichst versorgungsnah herzustellen. Landnutzung sollte gemeinschaftlich reguliert werden, wobei das Recht auf Nahrung im Zentrum stehen muss. Das Buch basiert auf einem Projekt des Österreichischen Klima- und Energiefonds und vermittelt neueste Forschungsergebnisse zu Ressourcen, Krise und Alternativen in klar verständlicher Sprache. mit Texten von: Elmar Altvater, Andreas Exner, Peter Fleissner, Margot Geiger, Gerald Kalt, Lukas Kranzl, Christian Lauk und Werner Zittel

Keine Reaktionen vorhanden |

|